太陽光発電基礎知識

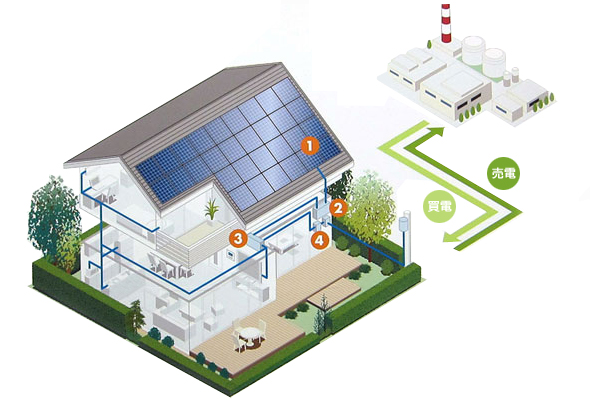

太陽光発電は屋根に設置した太陽電池(ソーラーパネル)で、太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変えるシステムです。屋根の太陽電池で作られた電気(直流)は、パワーコンディショナーでご家庭で利用できる電気(交流)に変換してご家庭で使用でき、余った電気は余剰電力として高い料金単価で電力会社へ売ることもでき、経済的メリットが大きいことも魅力の一つです。また、計画停電時でも太陽光が発電していれば1500wまで電気を利用できるので災害対策としても安心材料になります。今後の電力不足が深刻化する中、安全でクリーンなエネルギーとして大きな注目を浴びているのが太陽光発電システムです。

CO2を排出することが一切なく、安全で維持費がほとんどかからない太陽光発電は国としても今後の新エネルギーの大きな柱として普及を急いでおり、今後大規模な太陽光発電所が日本各地に建設する動きが始まっています。

このような状況下で、電気料金の大幅な値上げが予想されることも含めて太陽光発電の設置が可能な一般のご家庭でも家計と環境にやさしい太陽光発電の設置を具体的に検討される方が急増しています。太陽光発電は2009年からの補助金復活、売電価格の48円への引き上げをきっかけにこの2年間で急増してきています。

一般住宅用太陽光発電の販売がはじまった1993年には年間 1千世帯にも満たなかった住宅用太陽光発電の設置が2010年には年間10万世帯を超え、累計80万世帯を超え2011年には遂に累計100万世帯を超える位この2~3年で加速化してきています。

太陽光発電の導入宅がここまで急増してきている理由として、

1. 地球温暖化などの環境問題や原子力発電などのエネルギー問題がより深刻化していることにより、関心を持つ人が増加している。

2. 国や自治体のみならず、メーカーおよび販売会社等の太陽光発電の導入普及活動に加え、導入者の紹介により認知度が格段に向上している。

3. 『太陽光発電の導入メリット』について知る機会が増え、太陽光発電に対する理解を持つ人が増えてきたこと。

が挙げられます。

太陽光発電を導入済みの方々のほとんどは、太陽光発電の導入には実に多くのメリットがあることを知っているのです。そして、導入した場合の経済的効果と導入しなかった場合の経済的損失を算出し、『導入した方が経済的効果が高く、その上環境に優しい選択である。』 という結論を出したのです。

今、着実に「自宅で使うの電気をクリーンエネルギーにし、で環境に優しく、かつ経済的に」という方が増えています。現在、日本で使われている電力の9割近くは原子力発電や火力発電で作られています。

これらの電力は放射能汚染・地球温暖化加速・化石燃料枯渇など非常に多くの問題を抱えています。

一方、太陽エネルギーは枯渇する心配や危険性は全くない上に、たった1時間のあいだに太陽から放出されるエネルギーで地球全体の消費電力の1年分を賄うと言われています。クリーンで無限に放出され続けるこの自然エネルギーの恩恵を受けない理由はないと思いませんか?

それこそが、現在の生活水準・文明水準を維持しながら、私たちの子供や孫の世代により良い地球環境を残していく最も素晴らしいの方法であるとタイナビは考えています。太陽光発電を導入する場合、お見積もりから実際に設置されるまでには時間も手間もかかります。あらかじめ大まかなスケジュールと流れを確認しておくことでスムーズな導入が可能です。

ここでは太陽光発電ソーラーで導入する場合の具体的な流れを紹介します。太陽光発電は、太陽光パネルに太陽光が当たることで発電した直流電力をパワーコンディショナという装置にて、家庭電力として使用できる交流電力に変換後、分電盤を通って様々な家電製品に供給される仕組みになっています。

1. 太陽光電池モジュール

屋根などに取り付け、太陽の光を受けて直流電流を発生させます。2. パワーコンディショナー & リモコン

パワーコンディショナー

太陽光モジュールで発生した直流電力を集め、パワーコンディショナに供給します。雷などの異常電流がパワーコンディショナへ流れるのを遮断して内部機器を保護します。

リモコン

発電状況をリアルタイムで画面確認できます。3. 屋内分電盤

発電した電力を各部屋のコンセントから使えるようにする装置です。「ブレーカー」という名称が一般的です。4. 太陽光電池モジュール

太陽光発電を導入すると、電力を買うためのメーター(これまで付いていたメーター)の他に、電力を売るためのメーターも取り付けられます。発電電量が消費電力を上回った場合は、電力会社へ送電し、電気を売ることができます。

一方、曇りや雨など天候が悪い日や夜間などは発電した電力だけでは足りない場合が多いので、その不足分を従来通り電気会社から電気を購入します。

こうした電気の一連のやりとりは全て自動で行われ、操作する必要は一切ありません。ご存知の方も多いと思いますが、発電した電力は自宅で使用することにより電気代を節約することができます。発電ができるのは太陽が出ている日中に限り、発電した電気を夜間に向けて備蓄しておくことはできません。

太陽光発電が行われている時しか使用できないわけですから、曇っている時間や夜間は電力会社の有料電力を使うことになります。買電(かいでん)、逆に、発電した電気が使用する分より多い場合は余った電気を電力会社に買い取ってもらうことができます。これを売電(ばいでん)といいます。中の電力消費量よりも、発電量の方が多くなると自動的に過剰な電力が電力会社に売られるというシステムのことです。 一般的に売電と言われていますが、売電用のメーターが設置されていますので、毎月の売電分が換価されて電力会社より口座に自動的に振り込まれるのです。 つまり太陽光発電導入の経済的効果は、日中の電力を自己発電できることと、過剰な電力を売れることの二つと言ってよいでしょう。

しかし電気を売れると言っても、いくらで買い取って貰えるかが問題です。 正直言ってこれまでの1kWhあたり23円では太陽光発電を導入した家庭に経済的メリットがあるとは言えませんでした。 場合によっては赤字になりながらCO2削減に協力しているといった感じでしょうか。 しかし2009年の改定では1kWhあたり48円、2013年度現在は42円と少し落ちたものの買い取り額はほぼ倍に近く、設置コストの元を取るまでの期間が短縮されています。コスト、発電容量、温度の耐性、フレキシビリティ、優先したい性能は?

太陽電池パネルを選択する際、重視するポイントとそれぞれの特徴をまとめてみました。太陽電池パネルは原材料の違いにより 発電性能や見た目(デザイン)、価格など大きく変わってきます。現在販売されている太陽電池パネルはほとんど結晶型。

シリコン原子の配列パターンによって多結晶型と単結晶型に分けられます。 単結晶は多結晶に比べて発電効率が高いが、その分価格も高くなってしまいます。

現在、単結晶型の商品を販売しているのは東芝・サンヨー、シャープ・京セラ・三菱・フジプレアムは多結晶型が主力商品となります。小さい屋根にできるだけたくさん載せたい方には単結晶型がお勧め、できるだけ安く設置したいなら多結晶型がお勧めです。

また、屋根の形状にあわせてきめ細かいレイアウトができる三角パネルを出しているメーカーもあります。セルタイプ変換効率コスト低価格化余地高温天候フレキシブル化省資源性単結晶シリコン◎

15~20%×△弱晴れに強い×△多結晶シリコン◎

15~18%△○弱晴れに強い×△薄膜シリコン△

7~10%◎◎強曇りに強い◎◎微結晶シリコン△

7~10%◎◎強曇りに強い◎◎アモルファス

シリコン△

7~10%◎◎強曇りに強い◎◎HIT◎

17~18%△○強幅広く対応×◎CIGS・CIS△

8~12%○◎材質次第で変動曇りに強い◎◎色素増感△

5~10%-◎弱幅広く対応△◎有機半導体△

3~5%-◎強曇りに強い◎◎セルタイプメリットデメリット単結晶シリコン変換効率が20%と汎用化されている電池では最も優れている。価格的に効果でもとめられるコストメリットが出せない。多結晶シリコン変換効率ではHITと並んで優れている。これまでの実証結果から、長寿命と知られている。耐久性に優れる。薄膜シリコンや化合物系に比べるとやや高価。高温化での性能低下。薄膜シリコン軽量で加工がしやすい。シースルータイプへの対応、曲げての設置など、フレキシビリティ、デザイン性に優れる 。高温に強い。交換効率では、多結晶シリコンタイプより5%程度低い。微結晶シリコンアモルファスシリコンより少し厚く、アモルファスシリコンと組み合わせて、多接合(タンデム)太陽電池を造るのにも用いられる。変換効率では、多結晶シリコンタイプより5%程度低い。赤い光や赤外線に反応して発電することはできない。アモルファスシリコン結晶シリコンに比べると、薄い膜でも光を吸収できる(吸収係数が高い)。高温にとりわけ強い。室内などの極端に光が弱い環境での効率が高い。交換効率では、多結晶シリコンタイプより5%程度低い。赤い光や赤外線に反応して発電することはできない。HIT結晶シリコンとアモルファスシリコンの両性能を備える。コストの上でやや高い。CIGS・CIS薄膜化が可能・シリコンの供給、価格の影響を受けない・低価格(CIS、CIGS、CdTe)・黒一色のパネルでデザイン性に優れる・研究レベルで結晶シリコンに性能が近づいてきている。交換効率では、多結晶シリコンタイプより4~5%程度低い・CdTeはカドミウムを使用していることから日本では導入が進んでいない・インジウムの供給不安が起こる可能性あり。色素増感デザインの幅が広い(マルチカラー)・電池そのものでの蓄電も可能となる見通し。市場投入は今後・液体を使用しており、耐用年数が短い可能性あり・変換効率は低い。有機半導体印刷機械による生産が可能で、低価格化、大量生産が可能・様々な色や形が実現できる・最も厚みが薄い・将来的には屋根や壁に「塗る」だけで使用可能に。市場投入は今後・変換効率は低い。太陽光発電システムの大きさはパネルの公称最大出力 [ ex.三菱185w, 東芝210wなどパネル1枚あたりの発電容量 ]とパネル設置枚数で決まります。

たとえば三菱185wパネルを20枚設置すると…

185 × 20 = 3,700w

つまり3.7kwシステムということになります。

平均的な日本の屋根に設置できる容量は3 ~ 3.7kw程度といわれており、設置面積の限られる住宅においては、発電効率のよいパネルほど発電量が得られることになります。

また、同等のパネルでもパワーコンディショナーの性能が異なれば高い性能をもつものが多い発電量を確保できることになります。

瞬間的な出力であるkwの数字よりも、システム全体の発電量であるkWhの確保が最も大切になってきます。

kw(1,000w)は瞬間的な発電量を、kWhは年間、月間などトータルの発電量を表しています。

たとえば3kwの発電が2時間続けば発電量は6kwhになります。

電力会社との売電単価などは、kWhがベースとなっています。

ただし、実際の太陽光発電システムの出力は日射量や素子温度の上昇、設置条件、パワーコンディショナーでの電力損失などにより、計算通りにはならないものです。

太陽光発電協会によると晴天時での出力(瞬間値)は、太陽光システム容量の約60% ~ 80%を目安と考えるよう示しており、実際の発電出力=パネルの公称最大出力 × 設置枚数 × 0.6 ~ 0.8

上記の3.7kwシステムの場合、実際は2.22 ~ 2.96kwとなります。同一のシステムであっても、設置条件により発電量は異なってきます。システムの発電量に大きく影響する要素は次の項目です。1. 日射量による影響

季節、天候、時間帯、地域、設置角度、方位等によって異なりますので、なるべく年間を通して日射量が多くなる条件を選択するようにします。モジュールの一部にでも影が掛かることで発電量は減少してしまいます。2. 温度上昇による損失

太陽電池は温度が高くなると出力が下がります。モジュール温度が上昇しないように施工する事が重要です。3. その他の損失

受光面の汚れ、配線、回路ロス、危機の特性ばらつきによる損失が発生します。汚れが雨により流れる角度での設置、配線長が著しく長い時などは配線の太さを大きくする事が重要です。4. パワーコンディショナーによる損失

直流電力を交流電力に変換する際損失が発生します。高効率のパワーコンディショナーを使用する事が有効です。

また各メーカーカタログ表記の年間発電量はこれらの損失を考慮した値になっています。複数の屋根面から年間を通して日射量の多い面を選択します。1. 南面が最適であるが、東西面も有効である

2. 日射量が多方位より少ないため、北面への設置が適しません

3. 方位による違いは傾斜角度や設置場所の緯度により異なります

4. 東面と西面の比較日射条件が同じであれば東面の方が発電量は若干多くなります。これは午前中の方が午後に比べて気温が低い事や、午後に雲が発生しやすいためです。ただし個別に周囲環境を把握の上選択する事が必要です。5. 傾斜角による影響

季節と緯度により太陽高度が異なるため一概には言えませんが、年間の日射量が最大になるのは概略設置場所の緯度よりも若干小さい値です。

傾斜屋根に設置する場合は屋根置き用標準架台が屋根面に対しほぼ平行に設置するように設計されているため、通常は15 ~ 45度の屋根傾斜面をそのまま利用します。

陸屋根架台の場合は日射量のみを考えると、本州・九州では30度が適していますが±10度程度なら数%しか発電量に差がありません。むしろ架台の影による北側近隣への影響や、屋根面への風圧加重が小さくなるよう傾斜角を緩め(10度、20度)にします。

多雪地域等では積雪を低減するために傾斜角度をきつめに設定する事が必要となります。5度程度の傾斜面では、モジュール表面に降った雨により埃が十分に流れ落ちません。このため、雨が乾燥した後モジュール表面が埃で白濁し汚れによる損失が増大してしまいます。最低でも10度の傾斜が表面の自浄には必要になります。6. 影による影響

モジュールのいつ部に影が掛かった場合そのモジュールを含む回路の出力が大きく低下してしまいます。このため、影の影響を受けない場所への設置が必要です。7. 風による影響

ジュールを設置する場合、風圧による影響を考慮する必要があります。風圧加重には地域による基準風速、設置高さ、傾斜角度、設置構造などによって決まりますので、モジュールの耐風圧強度や架台の強度以内で設置する必要があります。

風圧力は建設基準法施行令第87条、建設省公示第1454条に基づき計算を行います。ここで屋根面に設置する架台の場合は閉鎖型の建築物を適用し陸置き架台の場合は独立上家を適用します。

ソーラーパネルのご購入をお考えの方は太陽光市場がすごくいい!まずはお見積からご依頼ください!

太陽光市場 HOME > 太陽光発電基礎知識

Copyright(c) 2013 太陽光市場. All Rights Reserved.